まずは名刺情報の共有から営業活動を変えるデータ活用の始め方

近年、データドリブンセールスという、営業活動にデータを活用する営業手法が重視されています。これからデータ活用に踏み出す中小企業の方に向けて、ベンチャー企業でトップ セールスとして活躍し、現在さまざまな企業の研修において、人財開発・組織開発の支援やコーチング講師を務める、株式会社FIRSTCOACH代表取締役の中島 悠之介 氏に、 営業におけるデータ活用のメリットや進め方などについて伺いました。

株式会社FIRST COACH

代表取締役

中島 悠之介 氏

慶應義塾大学経済学部卒業。双日株式会社にてキャリアを積み、ベトナムやミャンマーのリテール事業の投資案件に従事。その後、ベンチャー企業へ転職し法人営業を担当。2年でトップ営業となり、セールスマネージャーと人事制度の設計や各種コーチング研修の導入などを行い、同社を東証一部上場へ導く。OpenWorkでの総合評価4.62 /5、20代成長環境4.7 /5の組織をつくり上げる。その後、超実践的なコーチングをリーズナブルに学べるコーチングスクール株式会社FIRSTCOACHを創設。

https://www.firstcoach.jp

勘に頼る営業には限界がある

営業プロセスを明確化し、行動量の「見える化」を

営業プロセスを

営業活動へのデータ活用にはどういったメリットがあるのでしょうか?

データを活用することで、あらゆる事象を「見える化」し、営業活動を効率化、最適化できます。具体的にいうと、お客様との接触数や商談数、成約数などのデータを集め、トップセールスの行動を分析してほかの営業担当者に広げたり、自社のサービスと相性の良い業界を見つけたりできます。

例えるなら、営業におけるデータは、漁師にとっての魚群探知機のようなものです。魚群探知機を用いれば、海中のどこに魚がいるのかが「見える」ように、営業においてもデータを用いれば顧客や自社のセールスの動きといった見えづらい領域も「見える化」することができます。もちろん、長年の漁師の勘で魚を捕ることはできますが、勘に頼っていてはいつか限界が来てしまうと思います。

営業において、勘に頼っているとどういったリスクがありますか?

勘は周囲に共有しづらいものです。個人事業主の場合はそれでもよいかもしれませんが、会社組織の場合、一人のトップセールスの勘やセンスだけに頼っていては、営業活動が属人化し、いつか立ちゆかなくなってしまうでしょう。また、お客様のニーズ変化によって、これまでの訴求トークが通用しなくなり、急に売れなくなってしまうということも起こる可能性があります。

勘に頼らない営業に向けて、どういったデータをどう活用すればよいのでしょうか?

ベンチャー企業で営業マネージャーをしていたときに、SFA(営業支援システム)・CRM(顧客管理システム)を使いながら、データを活用していました。

データの活用に取り組むために、まず行うべきことは、営業プロセスの明確化です。お客様への接触から成約まで、営業にはさまざまなフェーズがあります。営業活動を標準化するために、このフェーズを営業プロセスとして定義します。

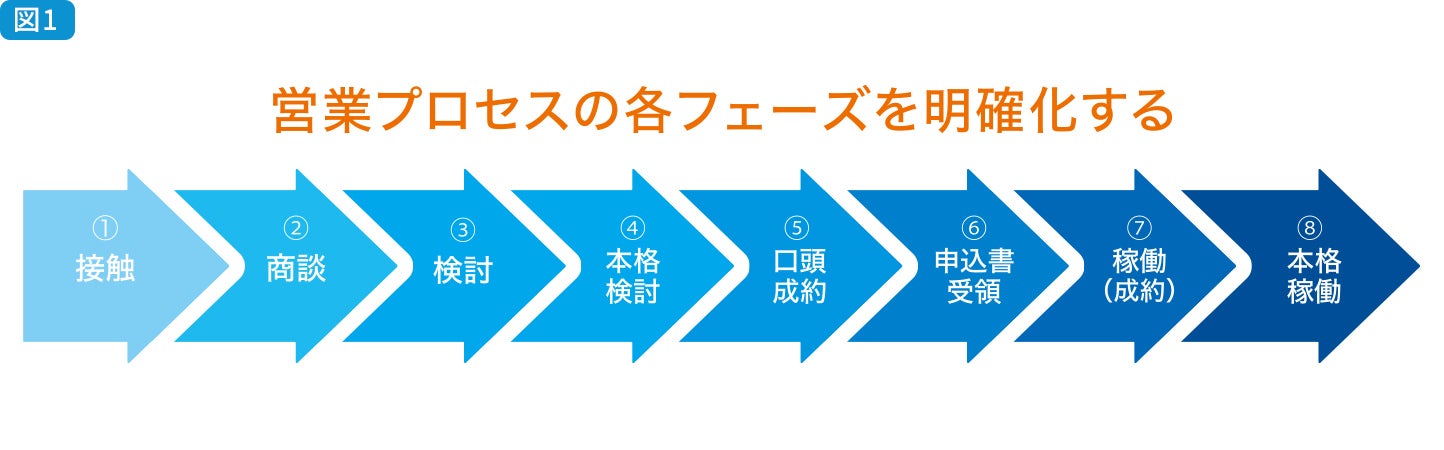

営業プロセスは、扱うサービスによって異なりますが、私の前職では、「①接触」「②商談」「③検討」「④本格検討」「⑤口頭成約」、続いて、実際に契約書をいただく「⑥申込書受領」。そして次は通常「成約」とすることも多いのですが、前職では販売したシステムを使用していただく「⑦稼働(成約)」としていました。さらに最後に、システムを導入するだけでなく、最大限活用いただくために「⑧本格稼働」というフェーズも設けていました。図1

営業プロセスの各フェーズを明確にすることで、どういった効果があるのでしょうか?

SFA・CRMツールを活用し、営業担当者ごとに活動の記録を残すことで、各フェーズの活動数を把握でき、一人ひとりの行動量を見える化できます。こうしたデータにより、各営業担当者の成約率だけでなく、各フェーズ間の移行率など、さまざまな数値を導き出せます。

例えば、成約率の平均値に届かない営業担当者に、「とにかくもっと行動量を上げよう」という抽象的なアプローチをしてしまうと、どのように動いてよいのかわからず、戸惑ってしまうかもしれません。

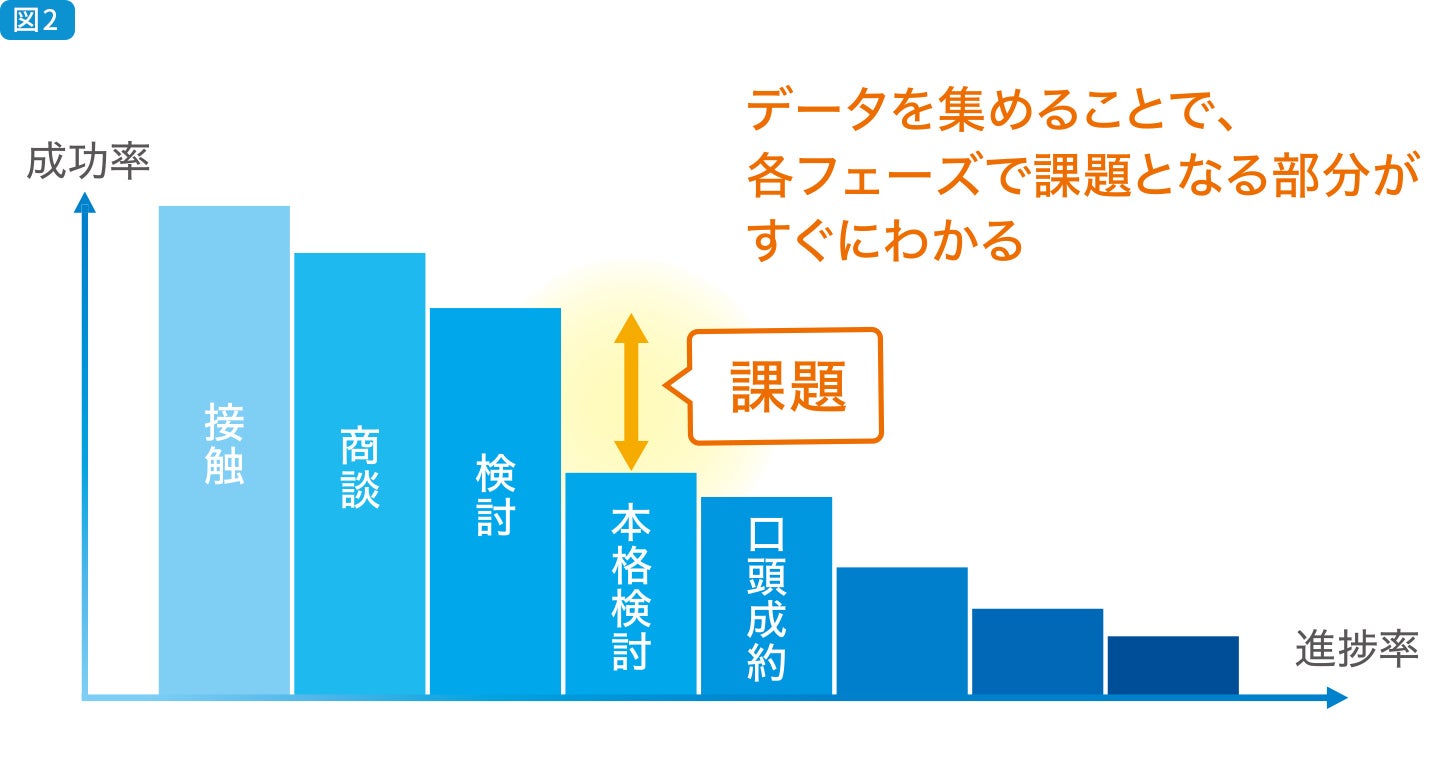

データを基に、接触から稼働(成約)までのどのフェーズに課題があるのかをひもとくことで、より具体的で的確な指示やアドバイスが可能になり、営業担当者は納得感を持って行動を改善できると思います。図2

自社のサービスと相性の良い業界を見つけ出すときは、どのようにデータを活用するのでしょうか?

営業担当者ごとに集めた各フェーズのデータを、お客様の業界ごとに分析します。つまり、「商談」「検討」などの各フェーズの件数を業界別に確認することで、相性の良い業界が見えてくるのです。

こうした分析により、例えば、業界Aでは成約率が高いのに、業界Bでは成約率が低い営業担当者がいる、また逆に業界Bでの成約率が高い営業担当者がいることなどがわかります。それぞれの担当者にヒアリングしてその理由を探り、定性的な情報も踏まえながら仮説を立てることで、狙える業界を絞り、営業戦略を立てることができます。

コーチングの講師、組織開発のコンサルティングとして複数の企業を支援されています。これまで関わった企業の中でデータを活用して効果が出た事例はありますか?

1名のトップセールスに頼り、そのほか5名の営業担当者が売上を伸ばせていないという課題を抱えていたベンチャー企業の例があります。

このときも、先ほどお話ししたように、まずは営業プロセスを明確にすることから始めました。トップセールスにヒアリングして、お客様とどのように接点をつくり、どういった流れで成約を決めていったのか、営業の各フェーズを定義づけしていきました。

そして、定義したプロセスをほかの営業担当者に共有。ツールを活用しながら、それぞれのフェーズで必要なデータを集め、進捗率や移行率などを確認していきました。その上で、トップセールスとそのほかの担当者で異なる点がどこにあるのか探ったところ、口頭成約から受注への移行率に明確な違いがあることがわかったのです。

この違いを分析した結果、メールの返信が遅れた、細かな配慮が足りなかったといった、一見小さいことに見える部分でお客様の信頼を損ね、受注に結びついていませんでした。

その結果、このベンチャー企業では実際にどういった効果が出たのですか?

トップセールスは引き続き良い営業成績を残し続け、そのほかの営業担当者も成約率20~30%ほどを取れるようになりました。市場の伸びなどもあり、一概にデータ活用の効果だけとはいえない部分もありますが、売上が前年比の2倍に増加。1名のトップセールスに頼っていた状況を脱して、6名全員で売上を伸ばせるようになりました。

データ活用で効果を上げるためのポイントはありますか?

データを集めることだけでなく、そのデータを共有できる体制をつくっておくことです。前職の営業マネージャー時代には、定例のミーティングで、チーム全体のKPI(重要業績評価指標)の進捗をダッシュボードで共有し、マネージャーとしてデータをどのように解釈し、次の打ち手をどう考えているかを伝えていました。

また、日々SFA・CRMで案件の進捗を確認していたので、メンバーに良い動きがあったときは、ミーティングの場で「どういった工夫をしたのか」「どういう動きでアポイントが取れたのか」といったノウハウや知見を共有してもらっていました。

成功体験をほかのメンバーに伝えることによって、次第に自己効力感が高まっていきました。すると、メンバーが自発的に「次はこういった手を打った方がよいのでは」といった提案を行うようになり、「このチームなら目標を達成できる」という組織効力感につながっていきました。

データ活用に加えてコーチングの要素も大切なのですね。

そうですね。目標を達成するためには、自己効力感、組織効力感を高めることがとても大切です。営業マネージャーには、そういった役割が求められると思います。

また、データを集めて営業担当者の行動量を可視化していれば、行動量は下がっていないのに、成約率が下がっているメンバーを見つけ出すことができます。こういったシグナルが出ている場合にも、マネージャーにはコーチングの手腕が求められます。声を掛けて原因を一緒に探ったり、いったん見守ったり、メンバーの性格を見定めながら対応していかなければなりません。いずれの対応を取るにしても、データはいち早くシグナルに気づくための指標となり、課題を抱える営業担当者にアプローチすることができるのです。データ活用とコーチングの合わせ技で効果を上げることができると思います。

データを有効活用するためには何かツールを活用した方がよいのでしょうか?

営業担当者5、6名の規模が、ツールを使ったデータ活用の始め時です。2、3名ならコミュニケーションを取って情報を共有できても、5、6名だとそれは難しくなります。事業拡大を目指している場合は、5、6名規模のときにツールを導入して、まずはそれを活用する土台をつくっておくのがよいと思います。

データは多いほど、効果を発揮します。土台ができていれば、営業担当者の人数が増えたときに、ツールを使って効果的にデータを活用できるでしょう。

データをしっかり活用できる仕組みを整えている中小企業はまだ少ないという実感があります。だからこそ、これから企業として競争力を上げていくために、専門的なツールを活用することで他企業との差別化が図れるのではないでしょうか。

名刺管理サービスの利用で

データ活用の基盤となる顧客情報の登録をスムーズに

データ活用の

ツールを活用していく上で、課題になることは何かありますか?

営業担当者が、必要な情報を入力しないことです。これは意外とツール導入前に気がつかない盲点だと感じます。特にSFAやCRMは、経営層の判断で導入したものの、現場は何をどのように入力すればいいのかわからないといったことは、実際によく起こっていると思います。前職の経験でも、ツールを導入した当初は、なかなかデータがたまらないという状況がありました。これでは、せっかく導入したツールを生かせません。こういった意味でも、5、6名規模からツールを活用する土台をつくっておくことは大切です。

では、どのような段階を踏んで進めていくのがよいのでしょうか?

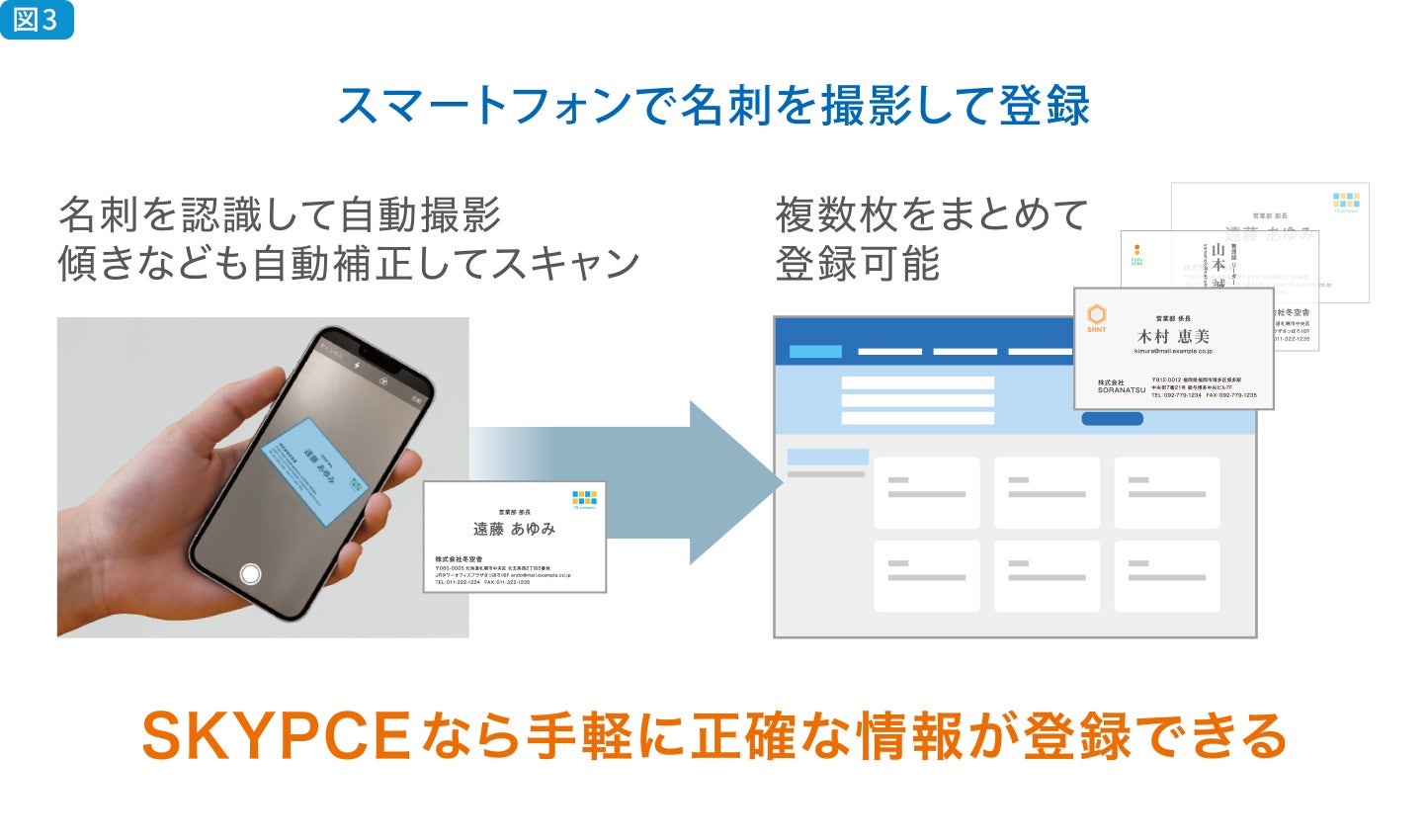

まずは、名刺情報の活用が始めやすいのではないでしょうか。どんなツールを活用するにしても、基盤となるのは正確な顧客情報です。顧客情報の基になる名刺をデータベース化し、組織で共有することはとても大切です。名刺管理サービスなら、名刺を撮影する簡単な操作でデータを集められ図3、中には、登録された情報の正確性が担保されているサービスもあります。

名刺管理サービスに登録した名刺の枚数は、新規のお客様との接触数であり、営業プロセスにおける一番の分母です。現場に出たばかりの営業担当者の場合、名刺の登録枚数を営業マネージャーが確認し、「次は商談のアポイント率10%を目指してみよう」と、声を掛けることもできます。

そもそも名刺情報にはどういった有用性があるのでしょうか?

多くの営業担当者は、狙いたいターゲットとの接触方法を探しています。ある程度の規模の企業だと、他部署の人がどういった人脈を持っているのかわかりません。また、中小企業の場合、社長が持っている人脈は非常に強力であることが多いのですが、これを現場が把握できていないということがよくあります。

名刺管理サービスを活用して、社内で保有している名刺を共有していれば、ターゲットとつながりを持った人が社内にいないか検索して見つけ出せます。人脈資産を見える化することは、新規顧客開拓を行う際の大きな助けです。

SKYPCEは「活動記録」機能を搭載しています。この機能もデータ活用に生かせるでしょうか?

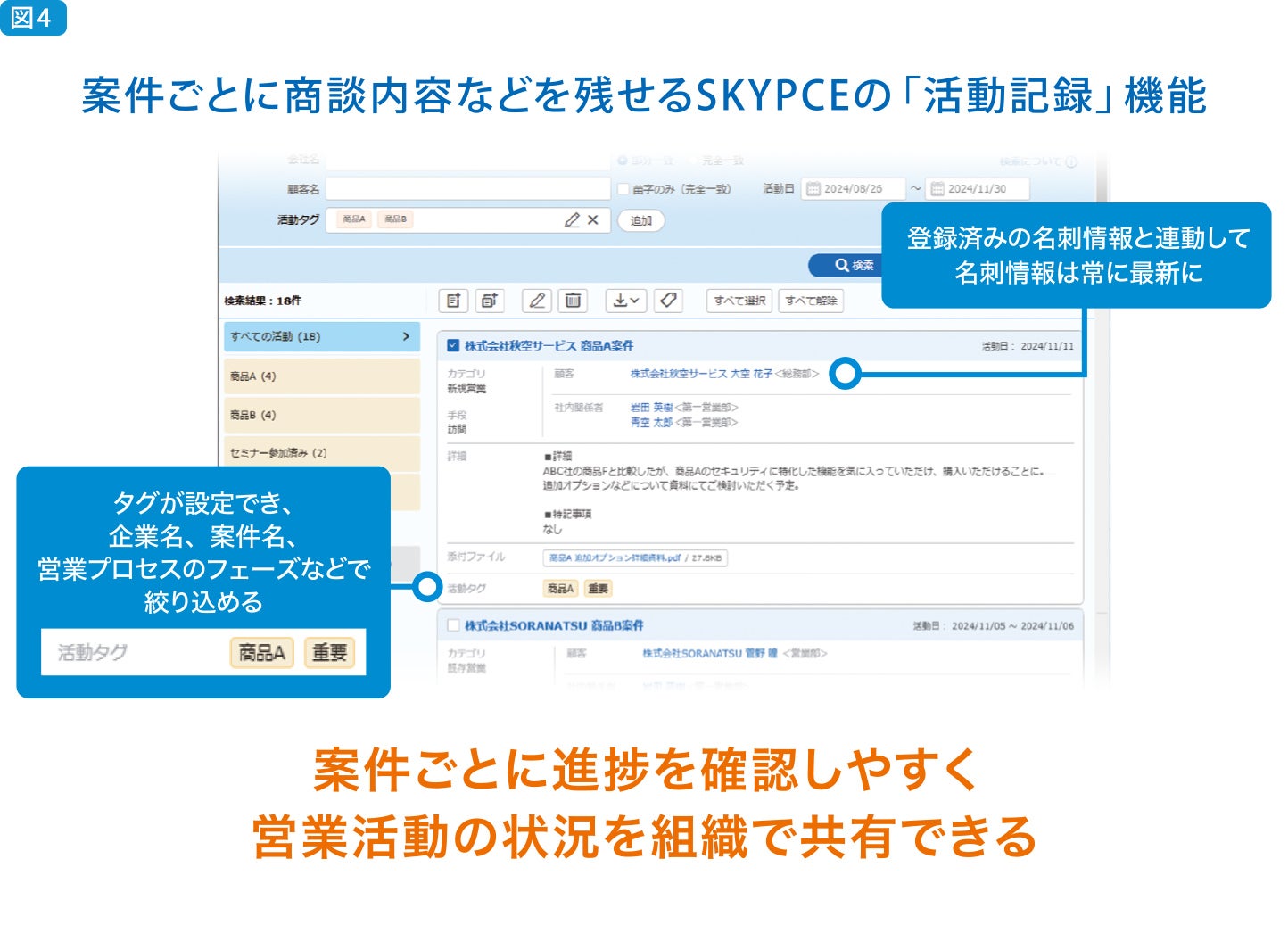

「活動記録」機能は、タグ設定で情報を絞り込みやすくなっています。例えば、入力した記録に、営業プロセスの各フェーズのタグをつけるようルール化すれば、マネージャーはメンバーが抱える案件をフェーズごとに把握できます。メンバーの行動を見える化できる機能です。図4

また、活動記録を残すことが習慣化していれば、日報としても活用できるかもしれません。将来的にSFAやCRMの導入を見据えている場合も、営業に関する情報をシステムに登録することを習慣化しておくことが大切です。

現場の人たちの積極的なツール活用に向け、どんな工夫が必要ですか?

成功体験を重ねることが大事だと思います。「名刺情報を検索して、つながりが見つかり商談につながった」「活動記録を確認して、メンバーの行動量が把握しやすくなった」など、ツールを活用して役立ったと感じれば、もっと使おうと思えるのではないでしょうか。

データドリブンセールスという言葉が広がっているのは、データの強力な力が証明されてきているからだと思います。営業へのデータ活用は、すぐに成果の出るものではないかもしれませんが、絶えず修正を繰り返していくことで、必ず成果を実感できるものです。自社に適したツールを見極めながら、名刺情報の活用など、まずは身近なところからスタートしていっていただきたいと思います。

(「SKYPCE NEWS vol.16」 2025年2月掲載 / 2024年11月取材)